Thomas Franke: Der Vielseitige

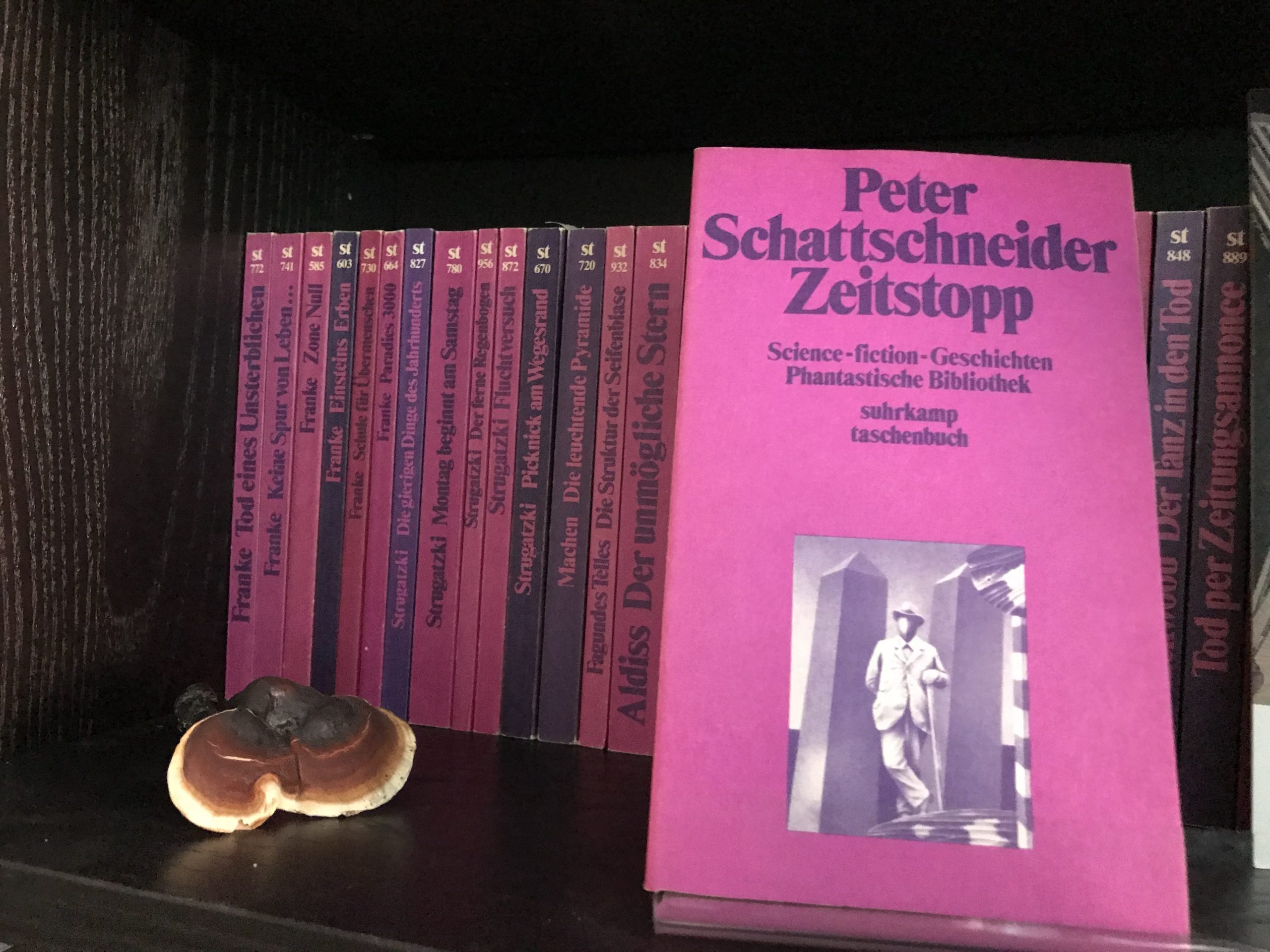

Unser allwissendes Universallexikon Wikipedia nennt ihn zuerst Grafiker und dann Schauspieler. Autor, Buchillustrator, Sprecher und Regisseur müsste man noch hinzufügen. Der 1954 in Köthen /Sachsen-Anhalt geborene Künstler ist ein Multitalent. An der berühmten Hochschule Burg Giebichenstein in Halle studierte er Malerei und grafische Techniken, dann darstellende Kunst an der Ostberliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und an der Russischen Akademie für Theaterkunst in Moskau. Noch in der DDR gestaltete er Titel der „Phantastischen Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags. 1984 wurde der widerständige Kopf nach Westdeutschland ausgewiesen, baute sich in Bonn eine neue Existenz auf und lebt seit drei Jahren in Bad Godesberg. Er wirkte in zahlreichen TV- und Rundfunkproduktionen mit, gründete einen eigenen Hörstück-Verlag und hatte diverse Einzelausstellungen als Bildender Künstler.

EEK: Deine Grafiken sind sehr kleinteilige hochspannende Kommentare zu Texten. Was reizt dich an der Buchillustration?

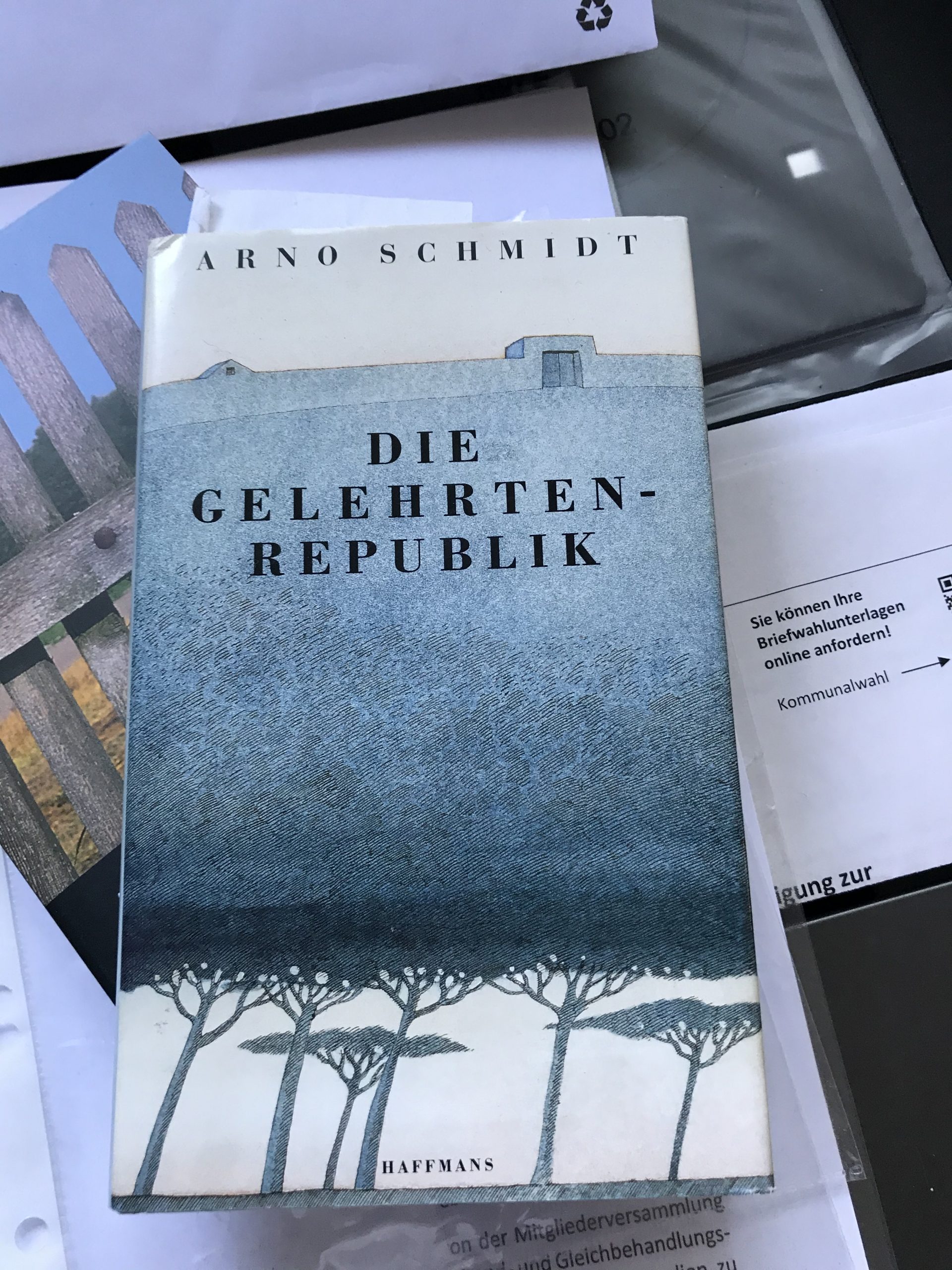

Die Buchillustration an sich, also die Praxis der gebrauchsgrafischen Textbebilderung, interessiert mich grundsätzlich nicht. Ich langweile mich, wenn ich ein Buch nur bebildern soll, was ich allerdings erst im Verlauf meiner ersten Buchillustrationsarbeiten entdeckte. Seit vielen Jahren ekele ich mich sogar davor, was selbstverständlich nicht diskreditierend gemeint ist, denn es gibt da einige Illustratoren, die ich sehr schätze und deren Werk ich hoch verehre. Aber ich muß gestehen, daß ich zur Illustration im gebrauchsgrafischen Sinne nicht imstande bin. Deswegen lehnte und lehne ich auch immer wieder Anfragen von Schriftstellern ab, ihre Werke zu illustrieren, wenn sie lediglich eindimensional oder abenteuerlich erzählen. Ich fühle mich erst dann zu Visionen und Phantasien gereizt, wenn literarische Werke Weltentwürfe zulassen, Bezüge zur Vergangenheit, zur Gegenwart aufweisen, in der Philosophie oder in der Mythologie wurzeln. Ich vermag in solchen Fällen einen Dialog mit dem Text zu beginnen, der Visionen von Bildmotiven in mir auslöst, die nicht das Gelesene bebildern, sondern eben diesen Dialog festhalten und in ein Bildmoment einfrieren, was dem Betrachter ermöglicht, sich an diesem Dialog zu beteiligen. Die so entstandenen Arbeiten erzählen also eigene, von dem jeweiligen literarischen Text angeregte Geschichten und Ereignisse, die sich meiner Ansicht nach in der jeweiligen Welt so ereignet haben könnten. Ich abstrahiere literarische Inhalte und lasse sie zu bildlichen Metaphern, Symbolen, Parabeln oder Allegorien gerinnen. Allerdings vermögen meine Zeichnungen, Grafiken und Holzstichcollagen für sich zu stehen, auch ohne daß der Betrachter den Ausgangstext kennt. Ich bediene mich bezüglich ihrer Ingredienzien z. B. bei der Ikonografie der griechisch-römischen und der christlichen Mythologie, lasse mich vermittels der klassischen Literatur der Romantik inspirieren – insbesondere durch Erzählungen E. T. A. Hoffmanns -, finde Bezüge in den Romanen Jules Vernes‘ oder auch Karel Čapeks, den Geschichten von Jorge Luis Borges, in Italo Calvinos und Arno Schmidts Werk, und unter den Zeitgenossen inspiriert mich besonders Georg Klein, um ein Lining zu präsentieren (wie das heutzutage artikuliert wird) …, kurz behauptet: solche Literatur aktiviert mein gesamtes Wissen, was ich als lustvollen Prozeß empfinde.

Im Verlauf meines Lebens rückte mir der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges besonders nahe als Verwandter im Geiste, als der „…vielleicht größte Lehrer und Meister der Wahrheit wie der Lüge, Ketzer und Gläubiger, Gott und Teufel in einer Person.“ (Martin Gregor-Dellin). Beinahe ekstatisch getrieben von seinem literarischen Werk erarbeitete ich mir einen spezifischen Umgang mit universalen philosophischen und geschichtlichen Themen – und ich lernte in meinen Werken, in meinem täglichen Leben wie auch für meine Arbeit als Schauspieler Wirklichkeit und Fiktion vermittels ironischer Selbstdistanzierung und Selbststilisierung zu verschmelzen. Unter den Menschheitsmysterien steht der Traum an erster Stelle, dann folgen Religiosität, Philosophie, Angst und Schuld usw. … In diesem Zusammenhang empfinde ich es als hochinteressant, daß Borges Religionen und Philosophien als „Randbereiche der phantastischen Literatur“ versteht und mich gerade diese Bezugsmöglichkeiten reizen – nicht nur reizen sondern geradezu zwingen, Literatur in Bildmotive umzusetzen, also Bücher zu illustrieren, wie die Menschen es landläufig nennen, wenn jemand Bilder für Texte erarbeitet. An der Buchillustration reizt mich allerdings auch das gemeinsame Arbeiten mit dem Typografen, der Druckerei, dem Buchbinder. Ich erlebe das fertige Buch oft als Überraschung, als Geschenk, – und im Idealfall übermannt mich ein Glücksgefühl, denn ich erlebe das Buch als Kulturgegenstand, als Kunstgegenstand und als Schmelztiegel mehrerer gestalterischer Disziplinen. Und wenn diese kreativ-künstlerisch in einem Buch zusammengeführt werden, bedeutet das für mich immer wieder ein intellektuelles, lustvolles Erlebnis. aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

EEK: Du warst 1981 der erste Grafiker, der mit dem Kurd-Laßwitz-Preis für besondere Leistungen in der deutschsprachigen Science-Fiction ausgezeichnet wurde. Insgesamt hast du den Preis viermal erhalten (1982, 2007 und 2013). Was bedeutet das für dich?

Als ich diesen Preis das erste Mal zugesprochen erhielt, lebte ich noch in der DDR, wo ich daraufhin von den Auguren anfangs ironisch, jedoch auch aufmerksam beäugt wurde, da sie nicht wußten, wie diese Ehrung einzuordnen und für die DDR als Kulturland nach außen zu verwenden war. Als die Künstlerkolleginnen und –kollegen sich bei mir einzuschleimen begannen, weil sie hofften, daß ich ihnen Geschäftsverbindungen in den Westen verschaffen könnte, zerlegten mich allerdings einige aufgebrachte Stasi-Chargen mit Unterstützung des damaligen stellvertretenden Ministers für Kultur, Klaus Höpcke, der zugleich Leiter der Hauptverwaltung für Verlage und Buchhandel war, in einer düsteren Seance in einem gespenstischen, einschüchternden Raum des Kulturministeriums und ziehen mich konterrevolutionärer Aktivitäten. Von da an entwickelten sich die Auszeichnungen 1981 und 1982 als Argumente für meinen späteren Hinauswurf aus der DDR. Als ich dann, 1984, im Westen Deutschlands angekommen mit Rolf Staudt, dem Chefgrafiker des Suhrkamp-Verlags und während meiner DDR-Zeit, da ich für diesen Verlag arbeitete, mein Ansprechpartner, telefonierte, um die Zusammenarbeit an der Buchreihe „Phantastische Bibliothek“ fortzusetzen, erwähnte ich auch diese Auszeichnungen. Staudt erwiderte mir, ich möge doch verstehen, dass man die Bücher nicht über den Gestalter der Vignetten, sondern über den Schriftstellernamen verkaufte (heute weiß ich, dass die phantastische Bibliothek zwar hohes Ansehen genoss, der Verlag jedoch nur mit wenigen Bänden erwähnenswerte Umsätze machte, mit Lovecrafts, Lems und Dicks Werken zum Beispiel) – und außerdem wollte man nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, da eine Drohung von Seiten der DDR (also von Höpcke, wie ich später erfuhr) erfolgt wäre, andernfalls keine Literaturlizenzen von dort mehr genehmigt zu bekommen. So drückte man mich mit dem Gesicht in die gesellschaftliche Realität und ich ahnte, was mir unter den kapitalkausalen gesellschaftlichen Bedingungen des Westens bevorstand. Ich war also als Preisträger kaum der Erwähnung wert, – obwohl die Verlage im Westen Deutschlands mit meinen Zeichnungen wie mit der Nennung meiner Auszeichnungen als Grafiker Werbung betrieben hatten. Als ich plötzlich im Westen lebte, interessierte sich bei den Verlagen kaum noch jemand für mich. Der Herausgeber und Schriftsteller Wolfgang Jeschke äußerte sich in einem Essay zu diesem Thema wie folgt: „… Bis ich Ende der Siebzigerjahre auf Werke von Thomas Franke stieß. Ich war zu jener Zeit Herausgeber der Science Fiction-Reihe des Heyne Verlags und beneidete die Suhrkamp-Herausgeber mit einem so hervorragenden Coverkünstler zu punkten. Aber natürlich war mir klar, dass er mit dem Heyne-Image nicht kompatibel war: Viel zu intellektuell, zu künstlerisch, zu wenig Farbe, zu wenig Action. Und zehn bis zwölf Neuerscheinungen monatlich mussten gestaltet werden. Man hätte eine neue schmale, hochkarätige Reihe erstklassiger Science Fiction starten müssen, aber das wagte ich gar nicht erst vorzuschlagen. Die saturierten Vertreter hätten so ein Projekt mit ihren dicken Patschhändchen sofort vom Tisch gewischt; diesen Banausen war mancher Coverentwurf des markterfahrenen Karel Thole schon zu abstrakt und unverständlich und das so gestaltete Buch galt ihnen als unverkäuflich. Ein aussichtsloses Unterfangen also.“ Wie soll ich also diese Auszeichnungen, die mich damals wahnsinnig freuten, da sie meine Arbeit bestätigten, werten? Sie nützten mir nichts, sondern erwiesen sich zuerst als Holzscheite für einen Scheiterhaufen und später dann als Schall und Rauch in meiner Biografie. Etwas anderes steht über diesen Ehrungen: Ich freue mich sehr darüber, dass man meinen Namen kennt und ihn mit meinen vielen künstlerischen Aktivitäten, mit meinen Grafiken, Zeichnungen und Buchgestaltungen verbindet. Resultiert das aus meiner Arbeit für den damals bei den Intellektuellen hoch im Kurs stehenden Suhrkamp- und andere angesehene Verlage, aus der mittlerweile viermaligen Verleihung des „Kurd-Laßwitz-Preises“, aus beidem in dialektischer Verquickung oder nicht doch in erste Linie aus der Ausstrahlung, aus der Kraft meiner Arbeiten?

EEK: Als Schauspieler wurdest du Mitte der 1990er Jahre bundesweit bekannt mit dem Monolog „Das Modell“ nach einer Erzählung von H.P. Lovecraft.

Das Stück für einen Zuschauer hast du über 800mal gespielt. Es wurde auch verfilmt und beim Sender Arte gezeigt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wenige Monate nach meinem Wechsel aus der DDR in den Westen Deutschlands, so um 1986 herum, kam ich mit der Arbeitsweise an den hiesigen subventionierten Theatern nicht mehr zurecht. Die regieautokratische, beinahe feudalistische Arbeitsweise ein Stück zu erarbeiten, empfand ich als unkreativ; ich wollte mich als Schauspieler für die Stücke, in denen ich spielte, nicht ausschließlich funktionalisieren lassen, zumal ich diese Arbeitsweise in den DDR-Theatern nicht gewöhnt war, wo alle am Stück Beteiligten ihre Ideen, ihre Kreativität und ihr spezielles Können einbringen konnten. Die Erarbeitung eines Stückes verlief quasi als demokratischer Prozeß, was ich mir erhalten wollte, denn ich platzte ich vor Ideen. Dieses Gemeinsame fand ich in der Arbeit mit den freien Theatergruppen und –häusern wieder, weswegen ich mich der „weisungsgebundenen“ Arbeitsweise entzog, um wieder kreativ arbeiten zu können. Unter anderen Theatergruppen arbeitete ich damals auch mit dem gut bescholtenen Bonner „Théâtre Bohèmien“, dessen Regisseur Ulrich Harz mich eines Tages, so gegen Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts, fragte, ob ich denn nicht Lust darauf hätte, einen Monolog zu spielen. Lust hatte ich, allerdings auch Angst davor, so einsam auf der Bühne zu stehen – und so viel Text lernen sowie darstellerisch umsetzen zu müssen … Wir Schauspieler denken nach Monologen gefragt natürlich zuerst an die Dramatisierung der Erzählung „Ein Bericht für die Akademie“ von Kafka, weil diese oft gespielt wird, als intellektueller Gipfelgriff gilt und aufgrund der Bekanntheit Publikum zieht. Das Inflationäre dieses Stückes hielt mich jedoch davon ab, ein weiterer Rotpeter zu sein. Die Harzsche Frage ließ mir jedoch keine Ruhe, – und viele Tage später fiel mir ein, daß ich anläßlich meiner Buchgestaltungen für die „Phantastische Bibliothek“ des Suhrkamp-Verlags die monologähnlich geschriebene Erzählung „Pickmans Modell“ des amerikanischen Weird-Fiction-Schriftstellers Howard Phillips Lovecraft gelesen hatte, in der zwei Freunde in lauschiger Umgebung an einem Tisch einander gegenüber sitzen und der eine dem anderen von einem Maler grausiger Szenerien namens Pickman berichtet, der nach des Erzählers letztem Besuch in dessen geheimem Atelier spurlos verschwand. Da der Protagonist der Erzählung nur seinen Besucher anspricht und diese Situation inhaltlich zwingend ist, diskutierten Ulrich und ich, daß ein zweiter Schauspieler oder ein Komparse als Zuhörer auf der Bühne sitzen sollte, der jedoch auf das von mir Erzählte ausschließlich mit körperlichen Reaktionen oder hin und wieder mit einem Seufzer reagieren dürfte, wofür selbstverständlich weder ein Schauspieler noch ein Komparse bereit wären. Als zweite Möglichkeit überlegten wir, einen Zuschauer aus dem Publikum auf die Bühne zu holen, was allerdings die Zurschaustellung eines Ahnungslosen bedeutet hätte. Letzteres wollte ich keinesfalls (damals nicht ahnend, daß die Betreiber der Privatfernsehsender wenige Jahre später ein solches Format permanent ausnutzen und viel Geld damit verdienen würden). Ohne den Text der Geschichte tiefgreifend verändernde Eingriffe eignete die Erzählung sich also nicht für einen Bühnenmonolog. Jedoch vibrierten etwas Mystisches und ein gewisser Ehrgeiz in der Überlegung, die Erzählung „Pickmans Modell“ zu dramatisieren. Und plötzlich sprang mir das Teufelchen ins Genick, schüttelte meinen Kopf und heraus fiel die Idee: dann spiele ich es halt unter Ausschluß eines größeren Publikums für jeweils nur einen Zuschauenden, mit dem ja auch nicht geprobt werden mußte und über dessen Reaktionen während der Aufführung niemand sich amüsieren konnte, und ich spiele es nicht auf einer Bühne, sondern in einem den Inhalt des Erzählten potenzierenden Raum. Damals war mir klar, daß die Umsetzung dieser Idee ein finanzieller Hasard sein würde, aber mein Ehrgeiz, dieses Experiment zu wagen, von dem ich wußte, ich würde es als erster Schauspieler realisieren, wischte alle Bedenken hinweg. Der Theatermacher Peter Brook schrieb einstmals: „Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer

zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“ Von diesem Brookschen Gedanken erfuhr ich jedoch erst einige Jahre nach der Premiere des Monologs für jeweils nur einen Zuschauer „Das Modell“. Abgesehen davon, daß mit meiner Idee zum ersten Mal eine Erzählung des Kultautors Lovecraft für das Theater adaptiert wurde, bestand das Ungewöhnliche der Inszenierung in der Einlösung der Brookschen Behauptung: ein Schauspieler agiert vor nur jeweils einem einzigen Zuschauer, der direkt angesprochen und dadurch nach und nach als Vertrauter in das Geschehen hineingezogen wird. In der Inszenierung zeigte sich, dass diese intime Situation die Erfahrungsebenen durch die vielfältigen, unmittelbaren Erlebnismöglichkeiten potenzierte, welche durch die Initiation des Zuschauers zum alleinigen Kommunikationspartner des Schauspielers provoziert wurden. Somit erwies sich „Das Modell“ nicht nur als Bestätigung von Peter Brooks Behauptung, sondern auch als Experiment über die größtmögliche Nähe im Theater. Es brauchte übrigens noch einige Jahre, bis ich 1995 schließlich den jungen Regisseur Reinar Ortmann kennenlernte, der meine Idee von der spielerischen Umsetzung eines solchen Monologs verstand und bereit war, sich mit seinen eigenen Ideen in die Erarbeitung einzubringen. Was dann während der Proben entstand, daß wir z. B. an die archetypischen psychologischen Prägungen des Menschen rühren würden, ahnten wir damals nicht einmal.

EEK: 2000 wurdest du mit der Inszenierung deines Stücks „Störwerk – Monolog für einen Shakespearekönig unter einer Nebenwirkung“ zum New York International Fringe Festival eingeladen und bekamst als erster deutscher Schauspieler den Preis als bester männlicher Darsteller. Hat dir das hierzulande genützt?

1999 schrieb ein junger Dramatiker, der „Das Modell“ erlebt hatte und von meiner Spielpräsenz wie vom Verlauf meines Lebens angezündet war, Martin Rubin, mir diesen Monolog, den wir im Theater der Bonner Brotfabrik zur Premiere brachten. Der für unsere Gegend (Schweiz / Österreich / Deutschland) zuständige Scout des „New York International Fringe Festivals“ sah die Inszenierung und schlug der New Yorker Kommission vor, uns mit diesem Monolog zum Festival einzuladen. Man entsprach dem Vorschlag, die Produktion wurde ins Programm aufgenommen, der Intendant der „Komödie Kassel“ erlaubte mir, trotzdem wir uns zu dieser Zeit in den Endproben zum Stück „Hals- und Beinbrüche“ befanden, für fünf Tage nach New York zu fliegen, um „Störwerk“ dort sechs Mal spielen zu können … Ein anstrengender Kurztrip! Bevor das Festival zu Ende war, mußte ich zurück nach Kassel, so daß ich durch einen Anruf erfuhr, daß die New Yorker Jury mir diese Auszeichnung zugesprochen hatte; was ich zuerst für eine gemeine Verarschung hielt. Als wir jedoch meinen Namen im Internet als Preisträger aufgelistet fanden, erschrak ich fürchterlich. Meine damaligen Agenten, Jo Straeten und Caro Dai, meinten – wie ich ebenfalls -, daß diese Auszeichnung nach meinen anderen spannenden Theaterexperimenten, die mich bekannt gemacht hatten, eine weitere Stufe auf der Karriereleiter bedeutete …, jedoch erwies sich auch dieser Preis als Menetekel, denn er brachte mir vor allem Neid und Mißgunst der Theaterleute ein. Kaum war die Preisvergabe an mich zwei- oder dreimal in den Medien Deutschlands kommuniziert worden, erhielt ich keine Engagements mehr und selbst Kolleginnen und Kollegen die ich damals für Freunde hielt, grinsten verschlagen und verstummten, wenn ich über diese Auszeichnung sprach. Ich mußte erfahren, daß ich besser daran tat, diese Ehrung nicht zu erwähnen. Den „Fringe Award fort he Best Male Performance 2000“ verliehen bekommen zu haben, erinnere ich heute mit einer leisen Freude als eine Bestätigung, daß ich imstande bin, Menschen mit meinem Talent, meinem Handwerk und meinem Schaffen so zu beeindrucken, daß sie mich als herausragend empfinden. Und er bedeutet für mich einen heimlichen Sieg meiner Meyerhold-Brechtschen Schauspielausbildung gegen das allgegenwärtige Method Acting des überbewerteten Herrn Lee Strasberg.

EEK: Du bist in Bonn vor allem im Euro Theater Central und im Theater die Pathologie aufgetreten. Jetzt spielst du überwiegend mit dem Deutsch-Griechischen Theater in Köln. Was reizt dich daran?

Wie ich schon vorher berichtete, reizten mich an der Arbeit mit den freien Theatergruppen und an den freien Theatern vor allem der damals noch stattfindende demokratische Prozeß bei der Erarbeitung von Inszenierungen und die Möglichkeit, meine Stückideen zu realisieren. An einem Theater, wo man als Schauspieler vertraglich eingeengt weisungsgebunden arbeitet, wären Stücke wie „O sauge, Geliebter, gewaltig mich an – Das Theater der Vampire“, die ein Theater selbst mit den Treppenaufgängen nutzende, schauspielerische Performance „Billennium“ und selbst „Das Modell“ nicht entstanden. Als ich im Jahr 2000 mit einigen Weggefährten das Kleinsttheater „Die Pathologie“ in der Bonner Südstadt gründete, tat ich das, weil ich unter dem Lokal „Pathos“ einen Raum gefunden hatte, in dem ich meine seltsamen, meine frechen Ideen durchexerzieren konnte, weil ich experimentieren durfte, ohne daß jemand auf Wirtschaftlichkeit pochte. Ich erinnere mich gerne der szenischen Lesung „Carmilla“ nach einer Novelle des irischen Autors Sheridan Le Fanu, welcher darinnen die lesbische Liebe einer Vampirin zu einer anfangs ungebissenen jungen Frau thematisierte, und wie wir im Verlauf der Lesung mit Baumstümpfen, über welche wir Sättel gelegt hatten, Reitpferden und Kutschenfahrten imaginierten, – oder auch des Monologs „Reisender in Sachen Tod“, in welchem ich Jack the Ripper zwischen neun Frauen spielte, die auf der Spielfläche saßen; die Zuschauer des Stückes mußten das Geschehen hinter einem Maschendrahtvorhang verfolgen. Manchen Zuschauenden saugte die Inszenierung erbarmungslos ein, wie zum Beispiel den Vater einer jungen Frau, die auf der Bühne saß, der irgendwann aufgebracht schrie: „Laß meine Tochter in Ruhe!“ So nahe kommt ein Theaterstück den Menschen nur dann, wenn sie sich einbezogen fühlen. Und mit solchen Experimenten – die selbstverständlich nicht immer vom Publikum angenommen werden müssen, dann allerdings auch keinen finanziellen Ruin bedeuten -, füllte die freie Szene eine Bibliothek mit Ideen für jene Theater, an denen die Schauspielerinnen und Schauspieler weisungsgebunden arbeiten und aus der sich hochbezahlte Regisseurinnen und Regisseure immer wieder gerne bedienen. Mit dem Deutsch-Griechischen Theater, Köln, das kein festes Haus hat, sondern sich mit den Stücken in ungewöhnliche Räumlichkeiten oder auch in andere Theater einmietet, um sie dort aufzuführen, arbeite ich seit 1998 zusammen. Sein Gründer und hauptsächlicher Regisseur Kostas Papakostopoulos schaute sich „Das Modell“ an, das ich in jenem Jahr in einem Kellerraum des Kölner Freien Werkstatt Theaters spielte, und war von meiner Arbeitsweise sowie von meiner Präsenz derart begeistert, daß er mich sofort für die Rolle des Feldherrn Alkibiades in Shakespeares „Timon von Athen“ engagierte. Wir stellten während der

Probenarbeiten fest, daß unsere Liebe fürs und unsere Auffassungen vom Theater konvergierten, daß wir im gleichen Rhythmus vibrierten. Kostas ist einer der wenigen Theaterleute, die mein Können und meine Bühnenpräsenz erkennen und bedingungslos schätzen, weswegen wir nun schon seit 22 Jahren miteinander arbeiten.

EEK: Woran arbeitest du gerade?

Ich lerne den Text und probe für meinen elften, zwölften oder dreizehnten (ich habe sie nicht gezählt!) Monolog, eine Bearbeitung der Erzählung „Der Fall des Hauses Usher“ von Edgar Allan Poe, den ich gemeinsam mit dem Musiker Matthias Höhn am 14. Oktober im Kölner Horizont-Theater zur Premiere bringen will, so es die Entwicklung der Coronapanik zuläßt. Und wieder einmal liefere ich mich mit diesem Stück meinem Teufelchen Ehrgeiz aus, denn ich werde die gesamte Zeit des Stückes festgeschnallt und beinahe bewegungsunfähig auf einem elektrischen Stuhl sitzen und hauptsächlich mit meiner Stimme spielen. Alsdann pussele ich als Grafiker an den letzten Gestaltungen für die bibliophile Buchausgabe des Arno Schmidtschen Kurzromans „Die Gelehrtenrepublik“, die ich mit 25 Holzstichcollagen bebilderte und der eine Holzstichcollage als Digigrafie-Originaldruck beiliegen wird. Das zweite große Werk ist eine von der Deutschen Lovecraft Gesellschaft mir zum Illustrationsauftrag gegebene Ausgabe Lovecraftscher Gedichte mit dem Titel „Fungi from Yoggoth und weitere Gedichte“. Das dritte umfangreiche Buch, an welchem ich schon seit einigen Jahren herumwerkele, ist ein Collagenroman, der als Hommage an Max Ernsts Bilderromane entsteht, – in welchem ich jedoch nicht Max Ernsts Collagen wiederhole, sondern mit Holzstichmotiven aus Zeitschriften und Lexika des 19. Jahrhunderts eine moderne, eine phantastische Parallelwelt zu der unseren entstehen lasse. Dann gestalte ich immer wieder mal einen Band der auf dreißig Bände geplanten Science-Fiction-Werkausgabe des österreichisch-deutschen Schriftstellers Herbert W. Franke, die beim „Verlag p.machinery“ erscheint, mit dem ich schon seit mehreren Jahren zusammenarbeite. Eine weitere Aktivität betrifft die Arbeit an einem Buch mit meinen politisch unkorrekten, zynischen, gar bösartigen Gedichten, das ich ebenfalls als bibliophile Ausgabe konzipiere, ich arbeite an Hörbüchern … und so weiter …

Wir danken Thomas Franke für die ausführlichen Antworten und interessanten Einblicke in seiner Werkstatt Interview Elisabeth Einecke Klövekorn, Fotos A.Bi.